節約せつ子

節約せつ子

面倒でやってなかったんだけど、今年はトライしてみようと思うんだけど…

「ふるさと納税」は自分の住んでいる自治体以外に納税するための制度です。

が、最終的には「実質2,000円の自己負担で様々な返礼品を受け取れる制度」となっていますよ💡やるのは簡単なので、詳しく仕組みを見ていきましょう!

招きネココ

招きネココ

寄付した自治体から返礼品(地方の特産品から無関係な家電まで)が貰える=実質2000円で返礼品を買っている状態(年収等で上限有り)

ふるさと納税をすると確定申告が必要だけど、「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告不要

このページのもくじです♪

ふるさと納税の仕組みなど

まずは「地方に寄付をすることで、様々な返礼品が実質2,000円で貰える」というふるさと納税の仕組みについてのざっくりと説明を。

まず、ふるさと納税は「自分の住んでいる地方自治体以外への寄付」の制度です。

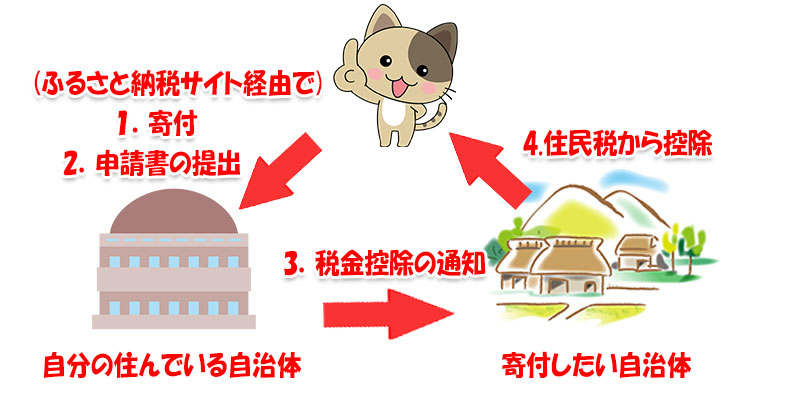

元々ふるさと納税は「人口の少ない市区町村への還元のために始まった制度」で、以下のように自分が住んでいる市区町村以外に寄付する事で、自分の住んでいる市区町村の住民税から控除される=自分の住んでいる市区町村以外に納税しているような状態になります↓

具体的な流れを見ると、

という流れです。

ワンストップ特例制度(後述)の場合、寄付をして申請書を出すだけで完了するの、実際には簡単です。

【注意点】返礼品は大体のものが選べる!返礼品の還元率は30%上限に留意

また、”ふるさと”というやわらかい印象の自治体ごとの特産品も選択できる他、まったく関係ない家電なんかが返礼品の自治体にも寄付する事ができます。

人気の返礼品ランキングなんかもあるので、欲しい返礼品が決まっていない場合は参考にできると思います↓

参考:すべてのお礼の品 総合ランキング | 楽天ふるさと納税

ただし返礼品の価格を見て感じると思いますが、定価よりも高い価格設定のものも多いと思うでしょう。

理由は「還元率(返礼品の額)は寄付額の30%まで」と決まっているので、基本的には相場の3倍以上の価格設定がされています。

例えば以下は「1万円のもつ鍋!?高い!」と思うかもしれませんが、「1万円の寄付=還元率上限30%なので3千円までのもつ鍋が返礼品」という意味です↓

以前は返礼率はもっと高くて同じ1万円の寄付でも、1万円に近いような返礼品もあったのですが、返礼率は年々下がっています。(=毎年お得度は下がっている)

寄付額分だけ住民税が控除されるので実質負担額は2,000円

返礼率は最大30%と決まっている

『ふるさと納税』寄付金額の上限の調べ方=シミュレータに年収を入力するだけ2秒

勿論こんな美味しい仕組みなので、自己負担額が2,000円で寄付できる上限額は決まっています。

「実質負担2,000円で寄付できる上限額」は年収や家族構成などで決まっており、上限額以上の寄付をすると、超えた分は自己負担となるので注意が必要です。

寄付の上限額は「年収」や「家族構成」によって違いますが、年収が多い人ほど「実質負担2,000円で寄付できる上限額が大きい」のでお得という事です↓

【独身・扶養なしの人の年収と上限額の例】

| 年収 | 実質負担2000円で寄付できる上限額 |

| 100万円 | 2,000円 |

| 200万円 | 16,470円 |

| 300万円 | 29,717円 |

| 400万円 | 43,905円 |

| 500万円 | 63,075円 |

| 600万円 | 79,650円 |

| 700万円 | 110,828円 |

| 800万円 | 132,628円 |

| 900万円 | 155,857円 |

| 1000万円 | 186,885円 |

以下のページで「年収」と「家族構成」を入力するだけで簡単に寄付金額の上限が確認できます↓

参考:かんたんシミュレーター(2021年分) | 楽天ふるさと納税公式

また、上記の上限額を超えた寄付額は自己負担になるので全く美味しくないので、超えないように注意しましょう。

ふるさと納税はどうやるの?=ふるさと納税サイトから

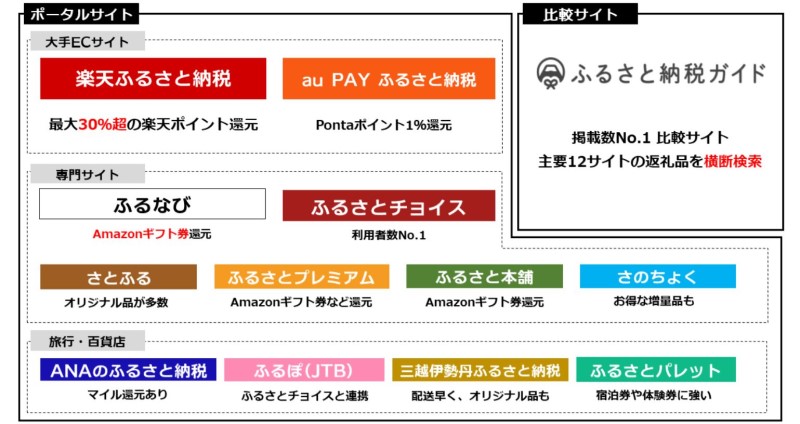

という事でふるさと納税を実際に始める場合、「ふるさと納税サイト」がたくさんあります。

情報源:ふるさと納税ガイド

ふるさと納税サイトの選び方は長くなるのでここでは割愛しますが、無難に楽天のふるさと納税でいいと思います。

別ページでも解説していますが「楽天のふるさと納税」は、楽天市場の還元率アップセール「お買い物マラソン」で1ショップのカウントになるので相性がいいです↓

『お買い物マラソン』攻略!狙い目商品&上限までポイント効率するために

『お買い物マラソン』攻略!狙い目商品&上限までポイント効率するために

楽天ふるさと納税の実際の返礼品(=寄付する自治体)を探す画面はこんな感じで、「返礼品を出す地方自治体」として楽天市場の1ショップとして並んでいるイメージです↓

後は返礼品などで寄付したい自治体を選択して寄付するだけです。

実際に自分も楽天ふるさと納税でやってみたので、「今年こそふるさと納税やってみようかな」という人はぜひご参照ください↓